In Karlsruhe, bei Rhein Control, gab es auch einen Affenfelsen, also eine Empore die die ganze Stirnseite des Kontrollraumes einnahm und für Besucher gedacht war.

Da der Mitbetreiber des Kontrollzentrums, Eurocontrol, sehr stolz auf diese Einrichtung war, fand mindestens einmal am Tag eine Führung von Besuchern auf eben dieser Empore statt.

Mit der Zeit hatte man sich, als Kontrollpersonal, an diese Auftriebe gewöhnt und beachtete sie einfach nicht mehr, man hatte schließlich Besseres zu tun. Einige Gruppen wurden anschließend aber in kleinen Portionen durch den Kontrollraum geführt und machten sich durch ihre pure Anwesenheit unbeliebt. Die versammelten sich sehr dicht hinter einem und machten interessierte Gesichter und kamen dann immer näher, um auch ja nichts zu verpassen. Für uns wurde es erst dann interessant, wenn man dem Vortrag des Besucherführers von Eurocontrol lauschen durfte. Da wurde die Arbeit, also unsere, beschrieben, wie die dauernde Entscheidung zwischen Leben und Tod. Die Frage nach der entsprechenden Bezahlung blieb allerdings regelmäßig unbeantwortet.

Normalerweise bekamen wir von der Anmeldung dieser Gruppen nichts mit, die kamen halt einfach. Ein Leck in der „belle etage“ (Verwaltung) verriet uns dann aber, es war eine Besuchergruppe angekündigt, die Karlsruher Polizei. Endlich mal eine Gruppe, mit der wir was anfangen konnten. In der Annahme, dass die Damen und Herren von der Polizei Spaß verstehen, hatten wir einen kleinen Scherz für sie vorbereitet.

Alles fing damit an, dass die „Bullen“ (ist hier respektvoll und freundlich gemeint, nicht als Schimpfwort) durch die Zugangskontrolle mussten. Ausweiskontrolle, Ausgabe der Besucherausweise und dann durch die Klaustrophobieschleuse.

Kurz, jetzt wurden sie mal gefilzt, eine neue Erfahrung für die Damen und Herren. Dann ging es hoch zur Garderobe und die Mäntel und Mützen wurden abgelegt.

Hier begann unser Plan.

Die Garderobe befand sich im zweiten Stock, die Zugangskontrolle im Eingangsbereich durch einen Wachmann bestens bewacht. Um unseren Plan ausführen zu können musste der da weg, denn den wollten wir sicher nicht einweihen. Es wurde beschlossen, ihn kurzfristig zu entfernen.

Das geschah durch einen höchst offiziell klingenden Telefonanruf bei diesem armen Mann, der ihn sofort, unverzüglich in sein Wachhäuschen an der Einfahrt befahl.

Als klar war, er ist weg, sammelten wir alle Polizeimützen ein und beförderten sie erstmal an einen sicheren Ort.

An dieser Stelle muss ich ein wenig vorsichtig sein, denn ich habe keine Ahnung, wann das Entwenden von Polizeimützen verjährt ist. Einige meinten so 30 Jahre.

Da wir keinerlei eigene Verwendung für so einen Berg Polizeimützen hatten, dachten wir, je nach Situation, an mehrere Rückgabemöglichkeiten. Hätten die Polizisten Humor, so würde beim Umtrunk in unserer Kantine, auch „schmutziger Löffel“ genannt, einer mit einem Paket voller Polizeikopfbedeckungen auftauchen. Hätten sie allerdings keinen Humor, so sollten sie am nächsten Tag, per Postpaket bei einer Polizeidienststelle unserer Wahl ankommen und von da aus dann verteilt werden. So wollten wir uns in freundliche Erinnerung rufen.

Es kam aber ganz anders.

Der Besuch der grünen Truppe verlief entspannt, bis sie die Garderobe erreichten. Blitzschnell bemerkten sie den Verlust der Mützen. Zuerst Ratlosigkeit, dann wildes Durcheinander.

Dann wurde von den Besuchsgruppenleitern die „belle etage“ auf den Plan gerufen.

Heftige Diskussionen führten dann zur Entscheidung. Es wurde die Schließung und Bewachung sämtlicher Ein– und Ausgänge angeordnet. Das war praktisch, die Polizei war ja schon da.

Natürlich hatten unsere Verwalter uns, den Kontrolldienst, sofort im Verdacht und sahen uns schon in der Falle. Nach einer Weile der peinlichen Stille bemerkten sie, so tauchen die Mützen auch nicht wieder auf. So ordneten sie die Durchsuchung des gesamten Gebäudes an.

Was uns allen bei diesem Späßchen allerdings nicht bekannt war, ein unbemützter Polizist begeht eine Ordnungswidrigkeit und darf ohne seine Mütze nicht in die Öffentlichkeit, die Armen konnten das Gebäude also nicht verlassen.

So eine Durchsuchung ist nicht so einfach, daher forderten die Polizisten Verstärkung von ihren Kollegen draußen an.

Es dauerte eine Viertelstunde und zwanzig neue, bemützte Polizisten quälten sich durch die Zugangsschleuse. Natürlich bemerkten wir die Durchsuchung und wiesen darauf hin, dazu ist aber ein Durchsuchungsbeschluss nötig, ob der denn vorhanden sei?

Keine Antwort, war wahrscheinlich nicht nötig, es war ja Gefahr im Verzug.

Von der Ernsthaftigkeit und dem Aufwand der jetzt an den Tag gelegt wurde, waren wir sehr erstaunt, keiner von uns hatte sich vorstellen können, was so ein kleiner Scherz für weite Kreise ziehen konnte. Aber es gab jetzt kein zurück mehr.

Die umfangreiche Durchsuchung, auch bei den völlig verdutzten Technikern, dauerte zwei Stunden und ergab nicht den kleinsten Hinweis auf Mützen, die grün waren.

Konnte sie auch nicht, denn die besagten Mützen hatten das Gelände längst verlassen und waren an einem sicheren Ort (Mehr sag ich dazu nicht, man weiß ja nie).

Jetzt wurden, wieder auf Order de Mufti, Verhöre angesetzt.

Da das Ganze jetzt schon drei Stunden dauerte, traf es uns jetzt wie ein Bumerang, es war erstmal keine Ablösung zu erwarten, es durfte ja keiner rein. Die „belle etage“ hatte das Kommando an die Polizei abgegeben und die entschieden Verhörteams zu bilden und jeden sich einzeln vorzunehmen. Die ersten von uns wurden aufgefordert in entsprechende Verhörräume zu kommen, was mit dem Hinweis auf fehlende Ablösung abgelehnt wurde. Auch der Nachdruck der Polizei half ihnen nicht, wir verwiesen darauf, wenn wir den Arbeitsplatz verlassen, begehen wir Verkehrsgefährdung. Das war zwar reichlich übertrieben, wirkte aber wie gewollt.

So sahen sich die größtmöglichen Rechtsverdreher unserer „belle etage“ genötigt, erstmal festzustellen, wer denn alles verdächtig war. Als die Liste fertig war, gestatteten sie unserer Ablösung Portionsweise das Gebäude zu betreten und uns einzeln, unter Polizeischutz, abzulösen. Na wenigstens was.

Dann gings zum Verhör. Die erste Frage an mich war: „Wer ist das gewesen?“

Meine Antwort war: „Wer soll was gewesen sein?“

Es blieb ihnen nichts anderes übrig als mir den, mir durchaus geläufigen, Sachverhalt zu erklären, was sehr lustig war. Mein Kichern wurde allerdings nicht sehr positiv aufgenommen, man vermisste meine Ernsthaftigkeit und der Ton wurde förmlicher.

Sie drohten mir mit dem Staatsanwalt, was mich in Ermangelung der entsprechenden Kenntnisse, was dann passiert, nicht besonders einschüchterte. Auch die in Aussicht gestellte Straffreiheit bei Nennung des Übeltäters wirkte weder bei mir, noch bei allen anderen Delinquenten, wie ich später erfuhr.

Leider ergaben all diese Untersuchungen nichts Verwertbares und so wurde am nächsten Tag die Staatsanwaltschaft und die Kripo eingeschaltet. Auch die Rechtsabteilung der Bundesanstalt für Flugsicherung schickte zwei Rechtsverdreher aus Frankfurt zu uns.

Wir konnten uns schon die Schlagzeilen in den Zeitungen ausmalen:

Schwerer Raub bei der Flugsicherung Karlsruhe.

Wir lasen die nächsten Wochen jede verfügbare Zeitung, nichts.

Für so feige hatte ich die Polizei nicht gehalten.

Leider ging das mit dem Zurückschicken all der schönen Mützen jetzt nicht mehr, viel zu gefährlich für uns.

Kurz und gut, dieser eklatante Fall wurde nie aufgeklärt. Die Mützen blieben und bleiben verschwunden, bis heute. Soweit ich weiß, hat uns die Polizei seit dem nie mehr besucht.

Schade…

Merke: Jeder Polizist sollte, in Anwesenheit von Flugsicherungspersonal, unbedingt auf seine Mütze achten!

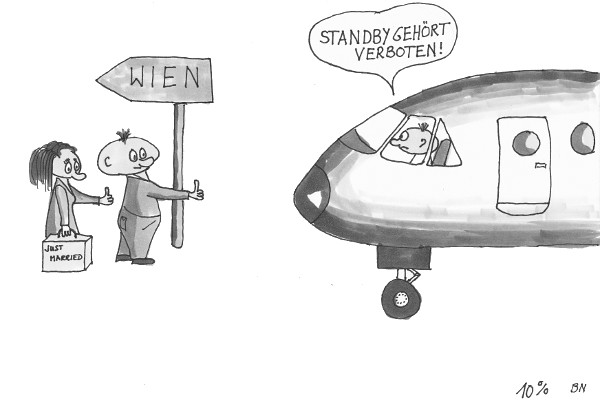

Trotz all der Unsicherheiten, die ein 10% – Flug mit sich bringt, versucht man, seine Chancen durch allerlei Tricks zu verbessern. Wir hatten vor, nach Athen zu fliegen und Kultururlaub zu machen. Nach Athen geht normal eine Boeing 727, also eine recht kleine Maschine mit geringer Kapazität. Es gab da allerdings noch eine andere Möglichkeit, eine DC10-30 ging nach Bombay, mit Zwischenstopp in Athen, zumindest auf dem Hinflug. Von Bombay nach Frankfurt ging dieser Flug direkt. Aber der Rückflug ist weniger kritisch, dann ist der Urlaub eh vorbei.

Trotz all der Unsicherheiten, die ein 10% – Flug mit sich bringt, versucht man, seine Chancen durch allerlei Tricks zu verbessern. Wir hatten vor, nach Athen zu fliegen und Kultururlaub zu machen. Nach Athen geht normal eine Boeing 727, also eine recht kleine Maschine mit geringer Kapazität. Es gab da allerdings noch eine andere Möglichkeit, eine DC10-30 ging nach Bombay, mit Zwischenstopp in Athen, zumindest auf dem Hinflug. Von Bombay nach Frankfurt ging dieser Flug direkt. Aber der Rückflug ist weniger kritisch, dann ist der Urlaub eh vorbei.